目次

- 1 1. はじめに:なぜUbuntuでVS Codeなのか

- 2 2. インストール方法の比較:Snap / apt(MSリポジトリ) / 公式DEB

- 3 3. 手順A:公式DEB→apt連携でインストール(推奨)

- 4 4. 手順B:Snapでインストール(GUI/CLI)

- 5 5. 初期設定:日本語化・フォント・表示調整

- 6 6. よく使う拡張と基本設定(最初の10分で整える)

- 7 7. 言語別ミニ環境構築

- 8 8. リモート開発:Remote SSH / Dev Containers / Codespaces

- 9 9. よくあるトラブルと対処

- 10 10. セキュリティと更新ポリシー

- 11 11. まとめ:最短で“使える”Ubuntu×VS Code環境を

- 12 FAQ(よくある質問集)

1. はじめに:なぜUbuntuでVS Codeなのか

Visual Studio Code(以下、VS Code)は、軽量でありながら非常に高機能なソースコードエディタです。Microsoftが提供しており、オープンソースの要素と拡張性の高さから、世界中の開発者に支持されています。WindowsやmacOSはもちろん、Linux系OSでも安定して動作するのが大きな魅力です。 その中でも、Ubuntuは世界的に利用者が多いLinuxディストリビューションの一つです。公式の長期サポート(LTS)版が提供され、安定性やセキュリティ面でも安心感があります。無料で利用でき、豊富なパッケージやコミュニティのサポートも受けられるため、個人開発から業務利用まで幅広く採用されています。 UbuntuでVS Codeを利用するメリットは以下の通りです。- 軽量かつ高速な動作:低スペックマシンやクラウド環境でも快適に動く

- 豊富な拡張機能:言語ごとのサポート、Git連携、リモート開発機能などを簡単に追加できる

- クロスプラットフォーム:異なるOS間でも同じ操作感で開発できる

- 公式サポート:MicrosoftからUbuntu向けの公式パッケージが提供されており、更新も容易

2. インストール方法の比較:Snap / apt(MSリポジトリ) / 公式DEB

UbuntuにVS Codeをインストールする際、主に以下の3つの方法が選択肢となります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較して、目的に合った導入方法を選びましょう。2‑1. Snap(ソフトウェアセンターまたはCLI)

特徴- Ubuntuの標準パッケージ管理方式として広く使われている「Snap」フォーマットで配布される。

- Ubuntuソフトウェアセンターからワンクリックでインストール可能。

- ターミナルからは

sudo snap install --classic codeを実行すれば導入できます。

- GUI操作で簡単に入手可能(初心者にとって導入しやすい)。

- 自動更新が働くため、安全性や最新機能のキャッチアップが容易。

- 古い方式とは異なるサンドボックス形式のため、IMEやテーマとの相性で問題が報告されることあり。

- 起動やレスポンスに若干のオーバーヘッドを感じる場合もあります。

2‑2. apt(Microsoft公式リポジトリ経由)

特徴- Microsoftが提供するAPTリポジトリを利用して、

aptでVS Codeを管理する方法。 .debファイルを使って初回にリポジトリを登録し、その後は通常のsudo apt update && sudo apt install codeで管理できます。

- 標準的なAPT管理下に置けるため、システムと調和した更新・管理が可能。

- 日本語入力や他の基本機能との互換性が高く、安定して使える。

- アップデート制御が簡潔で分かりやすい。

- 初期設定でリポジトリ登録が必要なため、少し手順が増える。

- GUIインストールに慣れている方には少し敷居が高く感じるかもしれません。

Learn how to install Microsoft products on Linux using the p…

Technically Impossible

Ubuntuでのパッケージ・マネジャーと言えば”apt”だが、そのレポジトリでVSCodeは提供されていない。Ubunt…

2‑3. 公式DEBファイルを使った単体インストール

特徴- Microsoft公式サイトから

.debパッケージを直接ダウンロードして導入。 sudo apt install ./code_*.debコマンドだけでパッケージと依存関係を自動解決してインストールできます。

- オフライン環境や限定されたネットワーク下でも手軽に導入可能。

- リポジトリ登録せずに済むため、最初の導入だけを簡単に済ませたい場合に有効。

- 初回インストール後に、自動で更新を受け取るには手動でリポジトリ設定が必要。

- Snapや公式リポジトリ方式と比較すると、継続的運用に多少手間がかかる。

2‑4. どの方法を選ぶべきか? 選び方のフローチャート

- 手軽さ / GUI操作重視 → Snap(Ubuntuソフトウェアセンター)

- 安定性 / 日本語入力や拡張性重視 → apt(公式リポジトリ)

- インストールだけ行いたい / 手間を極力省きたい → 公式DEB(単体)

3. 手順A:公式DEB→apt連携でインストール(推奨)

ここでは、Microsoft公式が推奨する .debファイル経由でのインストール を行い、同時にAPTリポジトリを登録して継続的に最新バージョンを利用できるようにします。この方法は、日本語入力の安定性が高く、Snap版で報告されているIME相性問題を回避しやすい点がメリットです。3-1. 公式サイトからDEBファイルを取得

- ブラウザでVisual Studio Code公式ダウンロードページへアクセスします。

- 「.deb」(Debian、Ubuntu用)のボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。

3-2. ターミナルでインストール

ダウンロードしたファイルが~/ダウンロード にある場合、次のコマンドを実行します。cd ~/ダウンロード

sudo apt install ./code_*.debapt installに直接.debファイルを渡すことで、必要な依存パッケージも自動で解決されます。- この手順を行うと、同時に MicrosoftのAPTリポジトリが登録 されます。

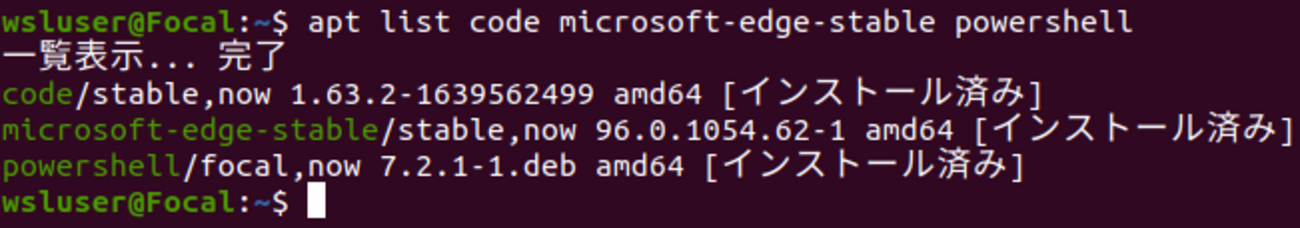

3-3. インストール確認

次のコマンドでバージョン情報を確認できます。code --version3-4. 更新方法

APTリポジトリが登録されているため、今後は通常のシステム更新と一緒にアップデートされます。sudo apt update

sudo apt upgrade3-5. アンインストール方法(参考)

もし削除する場合は、以下のコマンドを実行します。sudo apt remove code

sudo apt autoremove4. 手順B:Snapでインストール(GUI/CLI)

SnapはUbuntu標準のパッケージ配布形式で、ソフトウェアセンター(GUI)からの導入や、コマンドラインからの簡単なインストールが可能です。特に初心者や、細かい設定なしに素早く導入したい場合に便利です。4-1. ソフトウェアセンター(GUI)からインストール

- 「アプリケーション」メニューから Ubuntuソフトウェア を開きます。

- 検索バーに「Visual Studio Code」または「code」と入力します。

- 表示された「Visual Studio Code」を選択し、「インストール」ボタンをクリックします。

- パスワード入力後、インストールが完了します。

4-2. コマンドライン(CLI)からインストール

ターミナルを開き、次のコマンドを入力します。sudo snap install --classic code--classicオプションは、Snapパッケージに通常のファイルシステムアクセス権限を与えるために必要です。- 数分でダウンロードとインストールが完了します。

4-3. インストール確認

code --version4-4. 更新と削除

- Snap版は自動更新されるため、基本的に手動アップデートは不要です。

- 削除する場合は以下を実行します。

sudo snap remove code4-5. Snap版の注意点

- 日本語入力:一部の環境やIME設定によっては、Snap版で入力不具合が報告されています。もし発生した場合は、前述の DEB→APT方式 に切り替えると改善するケースがあります。

- 起動速度:Snapのサンドボックス構造により、初回起動時に若干の遅延が生じる場合があります。

5. 初期設定:日本語化・フォント・表示調整

VS CodeをUbuntuにインストールしたら、まず行いたいのが 日本語化 と 見やすい表示環境の整備 です。この段階でしっかり設定しておくと、後の開発作業がスムーズになります。5-1. 日本語化(Japanese Language Packの導入)

- VS Codeを起動し、左側の拡張機能アイコン(四角形が並んだアイコン)をクリック。

- 検索バーに Japanese Language Pack と入力します。

- 表示された拡張機能「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」をインストール。

- インストール後、右下に表示される「言語を変更しますか?」のポップアップで [Change Language] をクリック。

- 再起動すると、VS Code全体が日本語表示になります。

Ctrl+Shift+P(またはF1)でコマンドパレットを開き、Configure Display Language と入力して ja を選択します。5-2. フォント設定

プログラミングでは、全角と半角の区別が明確で、視認性の高い等幅フォントがおすすめです。- メニューから [ファイル] → [基本設定] → [設定] を開く。

- 検索バーに「font family」と入力。

- 好みのフォント(例:

Cascadia Code,Fira Code,Noto Sans Mono CJK JP)を設定。

=> や === が視覚的に見やすくなります。5-3. 表示調整(テーマとアイコン)

- テーマ変更:

Ctrl+K→Ctrl+Tでテーマセレクターを開き、好みのカラースキームを選択。 - アイコンテーマ:

Ctrl+Shift+P→File Icon Themeでアイコンセットを変更。ファイル種類を判別しやすくなります。

5-4. 推奨する追加初期設定

- 行番号の表示:

editor.lineNumbersをonに設定。 - 保存時の自動フォーマット:

editor.formatOnSaveを有効化。 - 自動保存:

files.autoSaveをafterDelayに設定(短い遅延時間で自動保存)。

6. よく使う拡張と基本設定(最初の10分で整える)

VS Codeの魅力のひとつは、必要な機能を拡張機能(Extensions)で簡単に追加できることです。ここでは、Ubuntu環境での開発効率を大きく向上させるために、インストール直後に入れておきたい拡張機能と、あわせて設定しておくべき基本項目を紹介します。6-1. 必須級の拡張機能

- Japanese Language Pack for Visual Studio Code

- 日本語表示のための必須拡張。前セクションで解説済み。

- Python

- Python開発には必須。Lint(コード品質チェック)や補完、デバッグ機能が使えるようになる。

Jupyter拡張と組み合わせれば、ノートブック形式での開発も可能。

- C/C++

- C言語やC++のコード補完、デバッグ、シンタックスハイライトなどを提供。

build-essentialパッケージと併用して使う。

- GitLens

- Gitの履歴や差分を視覚的に表示。チーム開発や履歴追跡に非常に便利。

- Remote Development Pack

- SSH先やDockerコンテナ内、WSL上での開発を可能にする統合パック。

- 後の「リモート開発」セクションでも詳しく解説。

- Prettier – Code Formatter

- コードのフォーマットを自動で整えてくれる拡張。JavaScript/TypeScriptやHTML/CSSにも対応。

6-2. 最初に設定しておきたい項目

- 保存時の自動整形

"editor.formatOnSave": true- タブ幅とインデント設定

"editor.tabSize": 4,

"editor.insertSpaces": true- ファイル末尾の改行

"files.insertFinalNewline": true- 行番号の表示

"editor.lineNumbers": "on"- 不要な空白の自動削除

"files.trimTrailingWhitespace": true6-3. 設定同期(Settings Sync)の有効化

VS Codeアカウント(Microsoft または GitHub)でサインインし、Settings Sync をオンにすれば、複数のPCや再インストール後でも設定や拡張機能が自動的に同期されます。 この段階で、開発に必要な基礎機能はほぼ揃います。7. 言語別ミニ環境構築

ここからは、UbuntuでVS Codeを使ううえで需要の高い Python と C/C++ の開発環境を、最小限の手順で構築する方法を解説します。インストール直後のVS Codeに、これらの設定を加えることで、すぐに実用的な開発が始められます。7-1. Python環境の構築

- Python本体と仮想環境ツールをインストール

sudo apt update

sudo apt install python3 python3-venv python3-pippython3-venvはプロジェクトごとの依存を分離するための仮想環境機能。pipはパッケージ管理ツール。

- VS Code拡張の導入

- 「Python」拡張をインストール(Microsoft公式)。

- 必要に応じて「Jupyter」拡張も追加し、ノートブック形式の実行環境を使えるようにする。

- 仮想環境の作成と有効化

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate- Lint/Formatの設定(例:ruff と black)

pip install ruff blackblack でフォーマット、ruff で静的解析が行われるようにします。7-2. C/C++環境の構築

- コンパイラと必須パッケージのインストール

sudo apt update

sudo apt install build-essential gdbgcc/g++コンパイラとgdbデバッガが含まれます。

- VS Code拡張の導入

- 「C/C++」拡張(Microsoft公式)をインストール。

- 必要に応じて「CMake Tools」も追加。

- ビルドタスクの設定

- プロジェクトフォルダで

Ctrl+Shift+P→ 「Tasks: Configure Default Build Task」からg++ build active fileを選択。 - これにより、

Ctrl+Shift+Bで現在開いているC/C++ファイルをビルド可能に。

- デバッグ設定の追加

F5→ 「C++ (GDB/LLDB)」を選択。.vscode/launch.jsonが作成され、ブレークポイントや変数ウォッチを使ったデバッグが可能になります。

7-3. 確認と動作テスト

Pythonの場合print("Hello, Python on Ubuntu!")#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

cout << "Hello, C++ on Ubuntu!" << endl;

return 0;

}Ctrl+Shift+Bでビルドし、生成された実行ファイルを実行して動作を確認します。 これで、PythonとC/C++の基本開発環境が整いました。8. リモート開発:Remote SSH / Dev Containers / Codespaces

VS Codeはローカルマシンだけでなく、リモートサーバーやコンテナ環境でも快適に開発できる機能を標準で備えています。Ubuntuを使う場合、これらを組み合わせることで、開発環境の柔軟性と再現性を大きく向上させられます。8-1. Remote SSH

概要 リモートサーバー上にあるコードを、ローカルのVS Codeで直接編集・実行できる機能。サーバー上にVS Codeサーバーを起動し、ファイル操作やターミナル操作をローカルと同じ感覚で行えます。 手順- Remote Development Pack拡張をインストール(「Remote – SSH」含む)。

~/.ssh/configに接続先情報を追記。例:

Host myserver

HostName 192.168.0.50

User ubuntu

IdentityFile ~/.ssh/id_rsaCtrl+Shift+P→ 「Remote-SSH: Connect to Host」 →myserverを選択。

- サーバーに直接ログインしなくても、VS Codeからコード編集・実行・デバッグが可能。

- ローカル環境を汚さず、サーバー依存の開発が可能。

8-2. Dev Containers

概要 DockerコンテナをVS Codeの開発環境として利用できる機能。開発環境の構成を.devcontainerフォルダに記述し、誰でも同じ設定で作業できます。 手順- DockerとDocker ComposeをUbuntuにインストール。

- VS Codeに「Dev Containers」拡張をインストール。

- プロジェクトフォルダ直下に

.devcontainer/devcontainer.jsonを作成し、開発環境の構成を記述。例:

{

"name": "Python Dev",

"image": "python:3.11",

"features": {},

"settings": {

"terminal.integrated.shell.linux": "/bin/bash"

}

}Ctrl+Shift+P→ 「Dev Containers: Reopen in Container」で開発開始。

- プロジェクトごとに異なる依存パッケージやツールチェーンを完全に分離可能。

- チーム全員が同一環境で開発でき、動作の再現性が高い。

8-3. GitHub Codespaces

概要 GitHubが提供するクラウド上のVS Code環境。ブラウザからアクセスでき、PCに環境構築不要で即開発可能。 手順- GitHubリポジトリにアクセスし、「Code」→「Codespaces」→「New codespace」をクリック。

- 数十秒でクラウド上に開発環境が構築され、ブラウザ内でVS Codeが利用可能。

- 必要に応じてローカルのVS Codeから接続も可能。

- 低スペックPCやモバイルからでも本格的な開発が可能。

- ネット環境があればどこでも同じ環境で作業できる。

9. よくあるトラブルと対処

VS CodeをUbuntuで使う際には、環境やインストール方法によっていくつかのトラブルが起こることがあります。ここでは、比較的発生頻度が高く、質問の多い不具合とその解決策をまとめます。9-1. 日本語入力ができない/変換が不安定

原因- Snap版のVS Codeで、IME(日本語入力システム)との相性による不具合が発生することがあります。

- サンドボックス環境内で入力メソッドが正しく機能しないケース。

- Snap版をアンインストールし、公式DEB版(APT連携)で再インストールする。

- 必要に応じて、

fcitxやibusの再設定を行う。

9-2. 起動が遅い/動作が重い

原因- Snap版のサンドボックス初期化処理や、拡張機能の読み込みに時間がかかっている可能性。

- 不要な拡張が大量に有効化されている。

- 起動オプション

code --disable-extensionsで拡張を無効化して起動し、問題の拡張を特定して削除。 - Snap版をDEB版に切り替えることで改善する場合も多い。

9-3. 特定の拡張が動作しない

原因- Ubuntuのバージョンやライブラリ依存関係の不足。

- コンテナやリモート環境で権限不足が発生している。

- ターミナルで

sudo apt installコマンドを使い、必要な依存パッケージを導入。 - 権限エラーの場合は、拡張が必要とするパスのアクセス権を確認。

9-4. Wayland環境で表示や入力が不安定

原因- VS CodeはXWayland経由で動作することが多く、Waylandネイティブでの互換性がまだ完全ではない。

- ログイン画面でセッションを Xorg に切り替えて起動する。

- または起動時に以下のように指定:

code --ozone-platform=x119-5. 完全にアンインストールしたい

解決策- DEB版:

sudo apt remove code

sudo apt autoremove

rm -rf ~/.config/Code- Snap版:

sudo snap remove code

rm -rf ~/.config/Code10. セキュリティと更新ポリシー

Ubuntu上でVS Codeを長期運用する場合、安全性の確保と最新機能の維持は重要なポイントです。ここでは、インストール方法ごとの更新挙動の違いや、セキュリティ面で意識すべきポイントを解説します。10-1. インストール方式ごとの更新挙動

- APT(公式リポジトリ)版

- Microsoft公式のAPTリポジトリが登録されるため、

sudo apt update && sudo apt upgradeでOS更新と同時に最新版が反映されます。 - 更新内容にはセキュリティ修正や新機能が含まれ、安定性と最新性のバランスが良い。

- Snap版

- Snapdが自動更新を行い、基本的にユーザー操作不要で最新化されます。

- ただし、自動更新のタイミングはSnapdのスケジュール依存で、すぐに反映されない場合もあります。

- DEB単体インストール版(リポジトリ未登録)

- 自動更新されません。

- 新バージョンが必要な場合は手動で公式サイトからダウンロード・再インストールする必要があります。

10-2. セキュリティ上の注意点

- 信頼できるソースから入手する

- 必ず公式サイトまたはMicrosoft公式リポジトリからダウンロードしてください。

- 非公式のPPAや第三者配布パッケージは、改ざんやマルウェア混入のリスクがあります。

- 拡張機能の選定

- 公開元やレビュー評価を確認し、不明な配布元の拡張は避ける。

- 長期間更新されていない拡張は、脆弱性が放置されている可能性があります。

- 権限管理

- Remote SSHやDev Containersなどリモート機能を使う際は、接続先の権限や公開鍵管理を厳格に行う。

- Docker環境を利用する場合は、不要なポート公開やroot権限コンテナの常用を避ける。

10-3. 更新タイミングの目安

- 安定運用が必要な場合:LTS版Ubuntuの更新スケジュールに合わせ、数週間ごとにまとめて更新。

- 新機能を積極的に使いたい場合:週1回程度の更新チェックで最新ビルドを適用。

- Snap版利用時:自動更新に任せつつ、不具合時は手動でロールバック(

sudo snap revert code)も検討。

11. まとめ:最短で“使える”Ubuntu×VS Code環境を

ここまで、Ubuntu上でのVS Codeのインストール方法から初期設定、言語別環境構築、リモート開発、トラブル対処、セキュリティまで一通り解説しました。最後に、実用的な開発環境を最短で整えるための流れを整理します。11-1. 最短構築のステップ

- インストール

- 安定性と更新のしやすさ重視なら 公式DEB → APT連携 を選択。

- 手軽に試したい場合は Snap版 でもOK(ただし日本語入力の相性に注意)。

- 初期設定

- Japanese Language Pack を導入して日本語化。

- フォントとテーマを好みに合わせて調整。

- 保存時自動整形や行番号表示など、最低限のエディタ設定を有効化。

- 必須拡張の導入

- Python、C/C++、GitLens、Remote Development Pack、Prettier など。

- Settings Sync を有効化し、複数端末でも同じ環境を再現。

- 開発言語のセットアップ

- Python:

python3-venvと拡張を入れ、Lint/Format設定を整備。 - C/C++:

build-essentialと拡張を入れ、ビルド・デバッグ設定を作成。

- リモート開発環境の構築

- Remote SSH でサーバー上のコードを直接編集。

- Dev Containers でプロジェクトごとに環境を分離。

- 必要に応じてGitHub Codespacesでクラウド開発。

- セキュリティと更新管理

- 公式配布元のみ利用し、拡張は信頼できるものに限定。

- 定期的に

apt upgradeまたは Snap の更新確認を行う。

11-2. 本記事の活用法

- Ubuntuを初めて使う方は、本記事の順番どおりに設定すれば1時間以内に実用開発環境が整います。

- 既に他のエディタを使っている方は、VS Codeの強力な拡張機能やリモート開発機能を活用し、作業効率を大きく向上させられます。

- トラブルが起きても、9章の対処法を見れば即座に復旧可能です。

FAQ(よくある質問集)

Q1. Snap版とAPT版、どちらを使えばいいですか? A. 長期運用や安定性を重視するなら APT版(公式DEB経由) を推奨します。更新がシステムアップデートと一緒に行えるため管理が簡単です。短期的に試すだけならSnap版でも構いませんが、日本語入力や起動速度に違いが出る場合があります。 Q2. 日本語化はどうすればできますか? A. 「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」を拡張機能からインストールし、Configure Display Languageでjaを選択して再起動してください。これでUI全体が日本語化されます。 Q3. 日本語入力ができません。どうすればいいですか? A. Snap版を使用している場合、IMEとの相性問題が原因のことがあります。公式DEB版へ切り替えると解決するケースが多いです。また、ibusやfcitxの再設定も確認してください。 Q4. Python開発を始めるには何が必要ですか? A. sudo apt install python3 python3-venv python3-pipで本体と仮想環境ツールを導入し、VS Codeに「Python」拡張を入れます。仮想環境を作成してからインタープリタを選択すれば準備完了です。 Q5. C/C++のビルドができません。 A. sudo apt install build-essential gdbでコンパイラとデバッガを入れ、VS Codeで「C/C++」拡張を有効にしてください。tasks.jsonを設定すればCtrl+Shift+Bでビルドできます。 Q6. Remote SSHを使うには? A. 「Remote Development Pack」をインストールし、~/.ssh/configに接続情報を記載します。コマンドパレットで「Remote-SSH: Connect to Host」を選び、登録したホストを選択すれば接続できます。 Q7. Dev Containersって何ですか? A. Dockerコンテナを開発環境として利用する機能です。.devcontainer/devcontainer.jsonに設定を記述すると、プロジェクトを完全に分離した環境で開けます。チーム開発や複数プロジェクトの切り替えに便利です。 Q8. 更新の頻度はどのくらいがいいですか? A. 安定重視ならLTS版Ubuntuの更新サイクルに合わせて数週間ごと、新機能を試すなら週1回程度の更新がおすすめです。Snap版は自動更新されますが、APT版は手動でapt upgradeを行います。